Gudrun Rittmeyer

Gudrun Rittmeyer erinnert sich gern an „selige Zeiten“

Ich wurde 1946 als Gudrun von Bargen geboren und lebte die ersten Jahre nahe dem großelterlichen Haus im Wulersweg. Meine Eltern wurden in Rothenburgsort ausgebombt. Sie waren froh über die Naturnähe so dicht am Wald. Weil mein Vater kriegsversehrt war und mit der Prothese den Weg von Aumühle nach Dassendorf nur schwer bewältigte, zogen wir wieder in die Stadt. Für die Wochenenden und die Ferien blieb Dassendorf meine Heimat. Das Gartenhaus hatten meine Großeltern noch vor Kriegsende so weit ausgebaut, dass nicht an allen Enden der Wind durchpustete. Doch die einfach verglasten Fenster hielten kaum die Wärme. Der Ofen schluckte alles, was brennbar war. Geld war immer knapp. Wenn es reichte, konnten wir Kohle um die Ecke bei Solterbeck am Nienhegen kaufen.

Das ländliche Dassendorf half meinen Eltern, in den Nachkriegsjahren zu überleben. Von uns Kindern wurde alles gesammelt, wonach man uns schickte: Brombeeren, Himbeeren, Holunderbeeren. Auf dem Grundstück gab es etliche Apfel- und Kirschbäume, auch reichlich Heidelbeeren. So wurde von meiner Mutter fleißig für den Winter eingeweckt und eingekocht. Heidelbeeren und Eier wurden zum großen Teil nicht selbst verzehrt, sondern eingetauscht gegen Waren, die auch nötig waren. Untereinander verriet man nicht die wichtigsten Plätze der Beerenernte, aber durchaus, wann der Bauer am Müssenweg den Kartoffelacker rodete. Sofort brachen wir mit Säcken und Ziehwagen auf, um nachzustoppeln. Dabei sammelten die fleißigen Arbeiterinnen für den Bauern wirklich sorgsam. Aber auch sie übersahen ein paar Kartoffeln. Die durften wir dann mitnehmen. Einmal hatte der Pflug eine ganze Reihe an Kartoffeln nicht aufgerissen. Wie haben wir uns gefreut, diese großen Kartoffeln auszubuddeln! Es fehlte irgendwann an Säcken und einer aus der Familie musste nochmals nach Hause laufen, um einen weiteren Sack aufzutreiben. Es war abends wie ein Fest, als es die Kartoffelmahlzeit gab.

Nutztierhaltung war nicht erlaubt (ich weiß auch nicht warum), aber auch da waren alle erfinderisch. Im Garten meiner Großeltern fielen Schaf und Schwein gar nicht weiter auf. Ihre Quartiere waren gut versteckt. Irgendwann war Tierhaltung gestattet und jeder hatte Hühner und Kaninchen, um zu etwas Fett zu gelangen. Sonst gab es ja Fett nur über Lebensmittelkarten. Das war sehr, sehr wenig. Deshalb war es bereits ein Geburtstagsgeschenk, als mein Vater zwei Schnitzel erhielt. Die Fettkante diente meiner Mutter als Fett zum Braten, sehr zum Leidwesen meines Vaters.

Einmal gab es unverhofft Fleisch im Zwei-Tage-Laden eines Schlachters, der in einer Garage verkaufte. Keiner konnte den Fleischgeschmack zuordnen. War es ein Hase? oder war es Taubenfleisch? Doch die Fleischstücke waren dafür zu groß gewesen. Am Ende hieß es, Hundefleisch wäre verkauft worden. In der Nachbarschaft vermisste jemand seinen großen Hund. Nach dieser Erkenntnis sammelten wir noch eifriger Beeren und Pilze, denn da wussten wir, was vor uns lag.

Fantastisch waren die verschiedenen kleinen Läden in Dassendorf, zu denen wir Kinder meistens geschickt wurden. Schnell hatte ich heraus, was in den kleinen Läden angeboten wurde, was neben den Aufträgen viel herrlicher erschien. Wer hatte Eis am Stiel und wer die leckeren Bonbons? Die konnten auf die nächste Einkaufsliste erbeten werden.

Wasser gab es auch nicht sehr reichlich, weil die flach gegrabenen Brunnen leicht versandeten. Bei uns wurde schließlich bis 11 Meter tiefgebohrt. Aber im Winter fror die Pumpe zu. Ein Rest Wasser musste stets aufbewahrt werden, um die Pumpe vorzuheizen: "anzugießen". Schließlich mauerte mein Vater um die Pumpe einen Raum. Der war dann etwas größer geworden, so dass meine Oma darin auch waschen konnte. Dazu bedurfte es wieder eines Ofens, der das Waschwasser erwärmte. Das ersparte es mir, Wassereimer zum Bottich zu tragen. Denn Eimer schleppten wir Kinder hauptsächlich.

Nachbarn, die bauen wollten, hatten keinen Brunnen. Da stellten sie einfach mehrere Tonnen entlang des Grundstücks. Wer nun über einen Brunnen verfügte, brachte täglich Wasser zum Auffüllen der Tonnen. Daraus konnten die Maurer den Zement mischen, um das Haus zu bauen und zu verputzen. So halfen alle, damit unsere Nachbarn endlich ein Haus erhielten.

Als Kind liebte ich Dassendorf nicht wegen der vielen Nahrungsquellen oder der nachbarschaftlichen Hilfe, sondern wegen der vielfältigen Spiele. Die Sandwege, ein Ärgernis für Fahrzeughalter, waren Spielparadies für Kinder. Wir trafen uns auf der Straße. Entweder gruben wir Kuhlen für die Murmeln in den Sandweg oder wir schubsten Schiffchen entlang der neu erstellten Kanäle. Es gab kaum Verkehr. Der Müssenweg war mit dem Kreuzhornweg noch nicht zusammengelegt worden.

Zur goldenen Hochzeit meiner Großeltern, 1951, gab es endlich Strom. Die Masten waren errichtet und zum Entzücken von uns Kindern kletterten Männer hoch, um die Kabel zu legen. Jede Neuerung dieser Art brachte uns zum Staunen. Wir waren dankbar über jeden Fortschritt. Dass wir den Müll weiterhin an gewissen Plätzen im Wald abluden, kam uns so lange normal vor bis er endlich abgeholt wurde. Wir hatten noch nicht viel Müll, weil es kaum Verpackungen gab. Die Milch musste man sich zum Beispiel in die eigene Kanne schütten lassen. Margarine und Butter konnten wir direkt in der Menge schneiden lassen, die wir brauchten. Neben vielen kleinen Läden gab es auch fahrende Händler, die mit Milch, Brot und Kuchen die Runde machten.

Es war alles in allem eine armselige Zeit, aber auch eine selige Zeit, an die ich mich gern erinnere.

Gudrun Rittmeyer

Fotos:

Das Haus am Wulersweg im Jahr 1930.

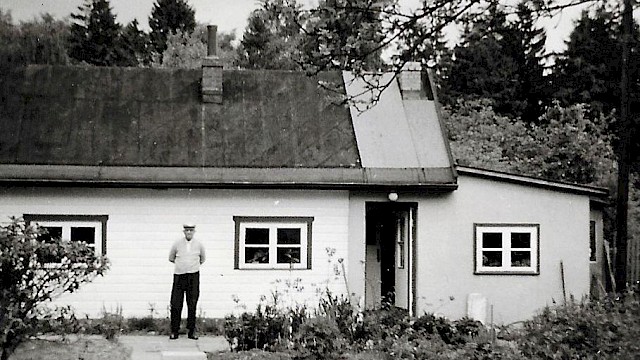

1952 Haus mit Pumpenraumanbau

Später erhielt das Haus einen Pumpenanbau.

Fotos: privat